くまちゃん動物病院 これからもずっとサポート。

- 本 院午前診療 / 09:00~12:30

午後診療 / 15:30~19:00TEL

025-383-5515 - イオン分院午前診療 / 10:00~13:30

午後診療 / 16:00~19:30TEL

025-211-3751

TEL 025-383-6020

くまちゃん動物病院 これからもずっとサポート。

愛犬や愛猫が健康で長く元気に過ごしてくれることは、飼い主様にとって何よりも大切な願いですよね。しかし、犬や猫が発症しやすい悪性腫瘍の一つに「リンパ腫」という病気があることをご存じでしょうか?

リンパ腫は特に高齢の犬猫に多く見られる病気で、早期発見と適切な治療が症状の進行を抑えるために非常に重要です。

今回は、リンパ腫の基本情報から早期発見のポイント、治療法まで詳しく解説します。

■目次

1.リンパ腫とはどんな病気?

2.リンパ腫の主な症状と特徴

3.日常的にチェックすべきポイント

4.診断方法と検査について

5.治療方法

6.まとめ

リンパ腫は、リンパ節やリンパ系の組織に腫瘍が発生する悪性の病気です。

リンパ球という白血球が異常に増殖することでリンパ節が腫れ、大きくなることが多いのが特徴ですが、腫れが見られない場合もあります。

進行すると全身の健康に影響を及ぼし、命に関わってくるため、適切な治療が求められます。

<好発年齢と品種>

リンパ腫は一般的に5~10歳以降の中高齢の犬や猫に多く見られ、犬ではボクサーやゴールデン・レトリーバー、バセット・ハウンド、猫ではシャム猫などの純血種に多いと報告されています。

ただし、どの犬猫にもリスクがある病気であるため、年齢や品種を問わず注意が必要です。

<犬と猫での違い>

犬と猫では、リンパ腫が発症する部位や進行の仕方にいくつかの違いがあります。

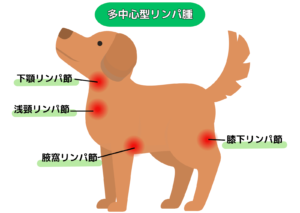

・犬の場合:体全体のリンパ節に腫瘍が発生する「多中心型リンパ腫」が一般的です。

・猫の場合:消化器系に腫瘍ができる「消化器型リンパ腫」や胸腔内のリンパ節や胸腺に腫瘍ができる「前縦隔型リンパ腫」が多く見られます。また、猫白血病ウイルスや猫免疫不全ウイルスに感染している場合、リンパ腫のリスクが高まります。

リンパ腫の症状は、腫瘍が発生する部位により異なり、見られる症状もさまざまです。日常の観察が早期発見の鍵となるため、以下の症状を参考に愛犬や愛猫の体調変化に気を配りましょう。

<多中心型リンパ腫>

多中心型リンパ腫は体全体のリンパ節が腫れることが特徴です。

これは犬に最も多いタイプで、首、脇の下、膝の裏などのリンパ節が腫れ、小さなこぶのように感じられることが多く、痛みを伴わないことが一般的です。

他の症状が現れないこともありますが、進行すると以下のような症状が出る場合もあります。

・食欲不振

・元気の低下

・体重減少

<消化器型リンパ腫>

消化器型リンパ腫は特に猫に多く見られ、消化器官(腸や胃、腸間膜リンパ節)に腫瘍ができるタイプです。このタイプでは以下のような消化器症状が現れます。

・嘔吐

・下痢

・体重減少

・食欲不振

<縦隔型リンパ腫>

縦隔型リンパ腫は胸腔内のリンパ節が腫れるタイプで、主に呼吸器症状が見られます。このタイプでは以下の症状が出ることがあります。

・呼吸が苦しい

・咳

・胸水の発生による激しい呼吸困難

<皮膚型リンパ腫>

皮膚型リンパ腫は皮膚に直接現れるリンパ腫で、皮膚の異常が見られることが特徴です。以下のような症状が現れる場合があります。

・皮膚が赤くなる

・かさぶたのようなものができる

・体を掻く行動が増える

日常的に確認できるポイントとして、以下のような点に注意してください。

・リンパ節の腫れ:首や脇の下、膝の裏のリンパ節が腫れていないか触ってみましょう。

・食欲や体重の変化:食欲があるのに体重が減る、または食欲そのものが低下していないか観察しましょう。

・元気や行動の変化:いつもと比べて動きが鈍くなったり、遊ぶ意欲が減ったりしていないか確認しましょう。

・消化器症状:嘔吐や下痢が続く場合、消化器型リンパ腫の可能性があるため、早めに動物病院に相談しましょう。

リンパ腫の診断には、以下のようなさまざまな検査が必要です。

飼い主様からの情報も診断の大切な手がかりとなりますので、日頃の様子をできるだけ詳しく伝えていただけると助かります。

・問診

最初に、飼い主様からの問診が行われます。愛犬や愛猫の体調変化や、食欲・体重の増減など、普段の様子をお伺いします。

・身体検査

体全体の触診や聴診を行い、リンパ節の腫れや腹部のしこり、皮膚の異常などを確認します。リンパ腫が疑われる箇所を重点的にチェックし、より詳しい検査が必要かどうかを判断します。

・血液検査

リンパ腫の診断には、血液検査が欠かせません。まず、白血球数の異常を確認します。これは、がん細胞の増殖や免疫反応が影響を及ぼしている可能性があるためです。

また、リンパ腫が造血機能に影響を及ぼすと貧血が見られることがあるため、その有無も重要な確認ポイントです。

さらに、リンパ腫が全身に及ぼす影響を評価するために、肝臓や腎臓の状態もチェックし、身体全体の健康状態を総合的に把握します。

・細胞診または組織生検

腫れたリンパ節や腫瘍組織から細胞を採取し、顕微鏡で確認する検査です。細胞の形態から腫瘍の種類を特定し、悪性かどうか、進行度を診断します。これによりリンパ腫であるかどうかの確定が行われます。

・画像検査(X線・超音波・CT)

腫瘍の広がりや臓器への影響を確認します。特に、内部の消化器系や縦隔の腫瘍には画像検査が有効です。腫瘍の位置や大きさを把握し、治療計画を立てる際の重要な情報となります。

・PCR検査(猫白血病ウイルスや猫免疫不全ウイルス)

猫の場合、リンパ腫のリスクが高まる猫白血病ウイルスや猫免疫不全ウイルスの感染有無を確認するPCR検査が行われることもあります。

必須の検査ではありませんが、ウイルスの感染状況を知ることで予後の判断や治療方針の検討に役立つ場合があります。

犬や猫のリンパ腫治療には複数の選択肢があり、病状や年齢、体力に応じて、獣医師と相談しながら最適な治療方法を決めることが重要です。

ここでは、代表的な治療方法とその特徴について説明します。

<化学療法(抗がん剤治療)>

リンパ腫に対して最も標準的な治療法であり、抗がん剤を使用して腫瘍細胞の増殖を抑えます。適切な化学療法により、症状の改善が期待でき、生活の質(QOL)が向上する可能性も高まります。

一方で、抗がん剤には副作用が伴うことがあり、吐き気や倦怠感が見られることがあります。また、治療には定期的な通院が必要で、経済的な負担がかかる場合もあります。

治療期間は通常、数週間から数か月にわたり、週に1~2回の頻度で通院し抗がん剤の投与を受けることが多いです。

<放射線療法>

特定の部位に放射線を照射して腫瘍の縮小を目指す治療方法です。腫瘍が局所に限定されている場合や、化学療法と併用する際に行われることが多いです。

しかし、放射線治療を実施できる施設は限られており、通院に時間や労力がかかる可能性があります。また、照射後に炎症などの副作用が見られることもあります。

放射線治療は比較的高額になる傾向がありますが、症例によっては週に数回の照射を数週間にわたって行う場合もあれば、1回~数回の照射で済むこともあります。

<外科手術>

腫瘍が特定の部位に限局している場合に有効で、腫瘍を取り除くことで病状が進行しにくくなる可能性があります。

通常は第一選択にはなりませんが、皮膚型リンパ腫などが孤立性にある場合は、外科手術が第一選択になることもあります。

ただし、腫瘍の位置や状態によっては手術が難しい場合があり、全身麻酔が必要となるため、体力が弱っている愛犬・愛猫には負担が大きく、実施が難しい場合もあります。

治療後は入院や術後ケアが必要になることが多く、通院頻度は治療状況によって異なります。

<支持療法(緩和ケア)>

病状が進行している場合や他の治療が難しい場合に、痛みや症状を和らげるために行われるケアです。直接的に腫瘍を治療するわけではありませんが、生活の質(QOL)を保ちながら、できる限り穏やかに過ごせるようにサポートします。

リンパ腫は犬や猫においても決して珍しい病気ではなく、早期発見と適切な治療が愛犬や愛猫の生活の質を守るために欠かせません。リンパ腫にはいくつかの種類があり、症状や進行度によって治療方法も異なります。化学療法(抗がん剤治療)、放射線療法、外科手術、支持療法(緩和ケア)など、さまざまな方法が症例に応じて組み合わされます。

日常的に体調の変化を観察し、いつもと違う症状が見られた場合には、早めに獣医師に相談することが愛犬や愛猫の健康を守るためにとても大切です。

犬と猫の眼のことなら新潟県新潟市の動物病院 くまちゃん動物病院

| 氏名又は名称 | 有限会社くまちゃん動物病院 代表取締役 熊倉 伸太郎 |

|---|---|

| 事業所の名称 | くまちゃん動物病院 |

| 事業所の所在地 | 新潟県新潟市江南区 亀田四ツ興野4丁目5-5 |

| 第一種動物取扱業の種別 | 保管 |

| 登録番号 | 新動セ(動)第10-02-007号 |

| 登録年月日 | 平成22年5月13日 |

| 有効期間の末日 | 令和12年5月12日 |

| 動物取扱責任者 | 熊倉伸太郎 |

| 氏名又は名称 | 有限会社くまちゃん動物病院 代表取締役 熊倉 伸太郎 |

|---|---|

| 事業所の名称 | くまちゃん動物病院 イオン分院 |

| 事業所の所在地 | 新潟県新潟市江南区下早通柳田 1-1-1イオンSC内1F |

| 第一種動物取扱業の種別 | 保管 |

| 登録番号 | 新動セ(動)第15-02-002号 |

| 登録年月日 | 平成27年4月10日 |

| 有効期間の末日 | 令和12年4月9日 |

| 動物取扱責任者 | 阿部 幸恵 |