くまちゃん動物病院 これからもずっとサポート。

- 本 院午前診療 / 09:00~12:30

午後診療 / 15:30~19:00TEL

025-383-5515 - イオン分院午前診療 / 10:00~13:30

午後診療 / 16:00~19:30TEL

025-211-3751

TEL 025-383-6020

くまちゃん動物病院 これからもずっとサポート。

愛犬や愛猫が毎日を元気に、そして快適に過ごしていくためには、年齢に応じた健康管理がとても大切です。

人と同じように、犬や猫の体も年齢とともに少しずつ変化していきます。そのため、それぞれのライフステージに合わせて、必要な栄養やお世話の仕方を見直していくことが求められます。

特に、年を重ねるにつれて体調を崩しやすくなったり、病気のリスクが高まったりすることもあります。

だからこそ、日々の様子をよく観察しながら、愛犬・愛猫の変化に気づいてあげることが大切です。

今回は、犬や猫の年齢ごとに気をつけたい健康管理のポイントをご紹介します。

■目次

1.子犬・子猫期(生後~1歳)の健康管理ポイント

2.成犬・成猫期(1~7歳)の健康管理ポイント

3.シニア期(7~10歳)の健康管理ポイント

4.老犬・老猫期(10歳以上)の健康管理ポイント

5.飼い主様ができる毎日の健康チェックポイント

6.まとめ

生まれて間もない頃から1歳になるまでの期間は、愛犬や愛猫の体がぐんぐん成長し、同時に免疫力や社会性が育っていく、とても大切な時期です。

この時期にどのようなケアを受けたかによって、その後の健康や暮らしやすさにも大きく影響が出てきます。

<栄養管理>

まず、この成長期には、体づくりに欠かせない栄養をしっかりと摂ることが基本となります。

子犬・子猫専用のフードを選び、高たんぱく・高カロリーの栄養バランスを意識しましょう。骨や筋肉の発達を支えるために、カルシウムやビタミンDなどの栄養素も重要です。

また、この時期はまだ消化機能が未発達なため、一度にたくさんの量を与えるのではなく、1日数回に分けて少しずつ与えるようにしましょう。

<ワクチン接種と予防医療>

続いて、感染症から身を守るために欠かせないのがワクチン接種です。

生後6〜8週ごろから、かかりつけの獣医師と相談しながら、計画的にワクチン接種を始めましょう。

さらに、ノミ・ダニ・フィラリアなどの寄生虫対策もこの時期から必要です。外出の有無に関係なく、室内で暮らしていても感染リスクはあるため、予防薬の使用については必ず獣医師の指示に従ってください。

<健康チェックで気をつけたいこと>

子犬や子猫は体がまだデリケートなため、下痢や嘔吐を起こしやすい傾向があります。

日々の食欲や便の状態、元気の有無などをこまめにチェックして、少しでも気になる変化があれば早めに動物病院に相談しましょう。

特に子猫の場合は、「猫ウイルス性鼻気管炎(いわゆる猫風邪)」にかかりやすいため注意が必要です。

くしゃみや鼻水、目やになどの症状が見られたら、様子を見すぎず、できるだけ早めに受診することをおすすめします。

1歳を過ぎてからの数年間は、体の成長が落ち着き、体力や活動量が安定してくる時期です。

この時期は、日々の生活習慣を整えるうえでとても重要なタイミング。

今どのようなケアをしているかが、将来シニア期を迎えたときの健康状態に大きく影響してきます。

<食事と体重のコントロール>

まず意識したいのは、食事の内容と体重管理です。

年齢や運動量に見合った食事量を心がけ、カロリーの摂りすぎには注意しましょう。

犬の場合は、体格や犬種に合った総合栄養食を選ぶことが大切です。しっかり噛んで食べられる形状や、適切な粒の大きさにも配慮してあげてください。

一方、猫は泌尿器系のトラブルが起こりやすい傾向があります。

そのため、水分摂取を意識することがとても重要です。ウェットフードやスープタイプのフードを取り入れるなど、自然に水分を摂れる工夫をしてみましょう。

また、太りすぎや痩せすぎを防ぐためにも、定期的に体重を測る習慣をつけておくことをおすすめします。

<健康診断で“見えない変化”をキャッチ>

見た目に元気そうでも、体の中では少しずつ変化が起きていることもあります。

年に1~2回の健康診断を受けることで、そうした“見えない変化”にいち早く気づくことができます。

特に血液検査や尿検査では、腎臓や肝臓など、内臓の状態をチェックすることが可能です。

異常が小さいうちに発見できれば、病気の進行を防ぎ、治療の選択肢も広がります。

<この時期に気をつけたい主なトラブル>

この時期に増えてくるトラブルとして、まず気をつけたいのが「肥満」です。

肥満は糖尿病や関節への負担など、さまざまな健康リスクにつながりますが、見た目だけでは気づきにくいため、注意深く見守ることが大切です。

また、「歯周病」も見逃せません。進行すると口臭や歯のぐらつきだけでなく、全身の健康にも影響を与えることがあります。

定期的な歯みがきやデンタルケア用品の活用を取り入れてみましょう。

さらに、皮膚のかゆみや赤みが見られる場合は、「アレルギー」や「マラセチア(真菌)」による皮膚炎の可能性も。

こうしたトラブルを予防するためには、こまめなスキンケアや、肌に合ったシャンプーの選び方も大切です。

愛犬や愛猫が7歳を過ぎる頃から、少しずつシニア期に入っていきます。

見た目にはあまり変化がないように見えても、内臓の働きや関節の動きなどが、ゆっくりと衰え始める時期です。

だからこそ、これまで以上に日々の体調の変化に気づいてあげることが大切になってきます。

<健康診断は「年に2回」を目安に>

年齢を重ねると、体の異常が表に出てくるまでに時間がかかることがあります。

気づいたときには病気が進行していた、というケースも少なくありません。

そのため、シニア期に入ったら、健康診断は年に1回ではなく、半年に1回(年2回)のペースをおすすめします。

通常の血液検査や尿検査に加え、レントゲンやエコー検査も取り入れることで、見た目ではわからない内臓の状態までしっかり確認することができます。

< 無理のない運動と、体にやさしい食事選び>

この時期は、若い頃のような激しい運動は避け、関節に負担の少ない軽めの運動を心がけましょう。たとえば、短めのお散歩や、無理のない範囲での遊びがおすすめです。

また、滑りやすい床をカーペットなどでカバーしたり、段差の少ない環境を整えたりと、生活環境を見直すことも大切です。

食事については、腎臓や心臓の機能を考慮したシニア用フードを選びましょう。

特に、塩分やリンを控えた配合のものは体への負担が少なく、長く続けやすくなっています。

<シニア期に増える代表的な病気とサイン>

・腎臓病(特に猫に多い):おしっこの量が増える、水をよく飲む、食欲が落ちるなどの変化が見られたら要注意です。

・心臓病(犬に多く見られる):咳が出る、運動後に息が荒くなる、元気がなくなるなどの症状が現れることがあります。

・関節炎:歩き方がぎこちなくなる、ジャンプを嫌がる、じっとしている時間が増えるなど、行動の変化に気づいたら、早めに相談を。

この時期の健康管理は、「予防」よりも「早期発見・早期対応」がポイントになります。

普段と違う様子が見られたとき、「年だから仕方ない」と見過ごさず、ぜひ一度動物病院でご相談ください。

10歳を過ぎると、犬や猫は老齢期に入ります。

この時期になると、少しずつ運動量が減ったり、反応がゆっくりになったりすることが増えてきます。

暮らしやすい環境を整えること、そしてちょっとした変化に気づいてあげることが、老齢期を穏やかに過ごすためのカギになります。

<暮らしやすい環境づくりが大切>

まず、転倒やケガを防ぐために、滑りやすい床には滑り止めマットを敷くようにしましょう。

関節が弱ってくるこの時期には、こうした小さな工夫が大きな安心につながります。

また、冬場や季節の変わり目には、室温の管理にも気をつけたいところです。急な寒暖差は体に大きな負担をかけることがあるため、エアコンや毛布などで快適な温度を保ってあげましょう。

さらに、ベッドやトイレは出入りがしやすい低い場所に設置することで、負担を軽減できます。なるべく落ち着ける環境をつくってあげることが大切です。

< 痛みや認知機能の変化に寄り添う>

関節の痛みは、歩き方がぎこちない、段差を避ける、動きが鈍くなるなど、さりげない行動に表れます。

気になる様子があれば、早めにかかりつけの動物病院で相談してみましょう。

また、犬では、夜鳴きや徘徊(部屋の中を落ち着きなく歩き回る)といった認知機能の低下による行動が見られることがあります。

そんなときは、できるだけ静かで安心できる空間を用意してあげると、気持ちが落ち着く場合もあります。

猫の場合は、トイレの失敗や食欲の低下といった変化が現れることがあります。

生活リズムの乱れが続く場合や、普段と様子が違うと感じたときは早めの受診を心がけましょう。飼い主様にとっても精神的・肉体的なご負担がかかることがありますので、お早めにご相談ください。

< 水分補給とフード選びも忘れずに>

老齢期に入ると、腎臓の働きが弱くなる傾向があります。

そのため、しっかりと水分を摂ることがこれまで以上に重要です。

お水をあまり飲まなくなってきた場合は、ウェットフードやスープタイプのごはんで水分を補う工夫も効果的です。

また、食欲が落ちてきたときには、香りや味にこだわったフードを試してみるのもよい方法です。

その子の体調や好みに合わせて、無理なく食べられるように調整していくことが、毎日のごはんを楽しい時間にするコツです。

この時期の健康管理は、「長く生きる」ことだけを目指すのではなく、愛犬や愛猫が今この瞬間を穏やかに、心地よく過ごせることを大切にしましょう。

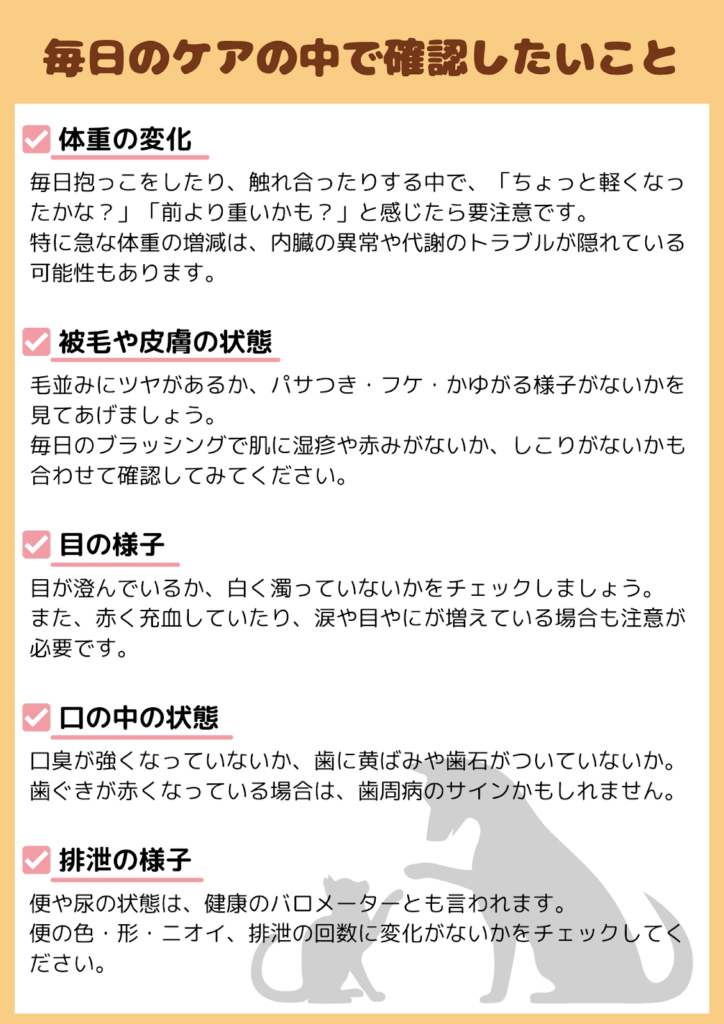

愛犬や愛猫が毎日を元気に過ごすためには、飼い主様の日々の見守りと小さな変化への気づきがとても大切です。犬や猫は体調が悪くても我慢してしまうことが多く、病気のサインがわかりにくい場合もあります。

だからこそ、「なんとなくいつもと違うかも?」と感じたときこそが、大切なサインかもしれません。

ここでは、毎日のお世話の中で意識しておきたい健康チェックのポイントをご紹介します。

「今日はちょっと元気がないかも」「いつもと様子が違う気がする」と思ったときこそ、迷わず獣医師に相談してみましょう。

愛犬や愛猫が毎日を健やかに過ごしていくためには、年齢に応じたケアを意識することがとても大切です。

子犬・子猫の頃は、体の成長を支える栄養バランスの整った食事と、免疫力を育てるサポートをしっかりと。

成犬・成猫期には、体重管理やデンタルケアを習慣づけ、健康を維持していくことを心がけましょう。

そしてシニア期以降は、定期的な健康チェックや、関節や内臓への負担を軽減する生活環境の整備が、ますます大切になってきます。

また、どの年齢の場合でも共通して大切なのは、日々のちょっとした変化に気づいてあげることです。気になる症状や不安がある場合は、お早めに当院までご相談ください。

犬と猫の眼のことなら新潟県新潟市の動物病院 くまちゃん動物病院